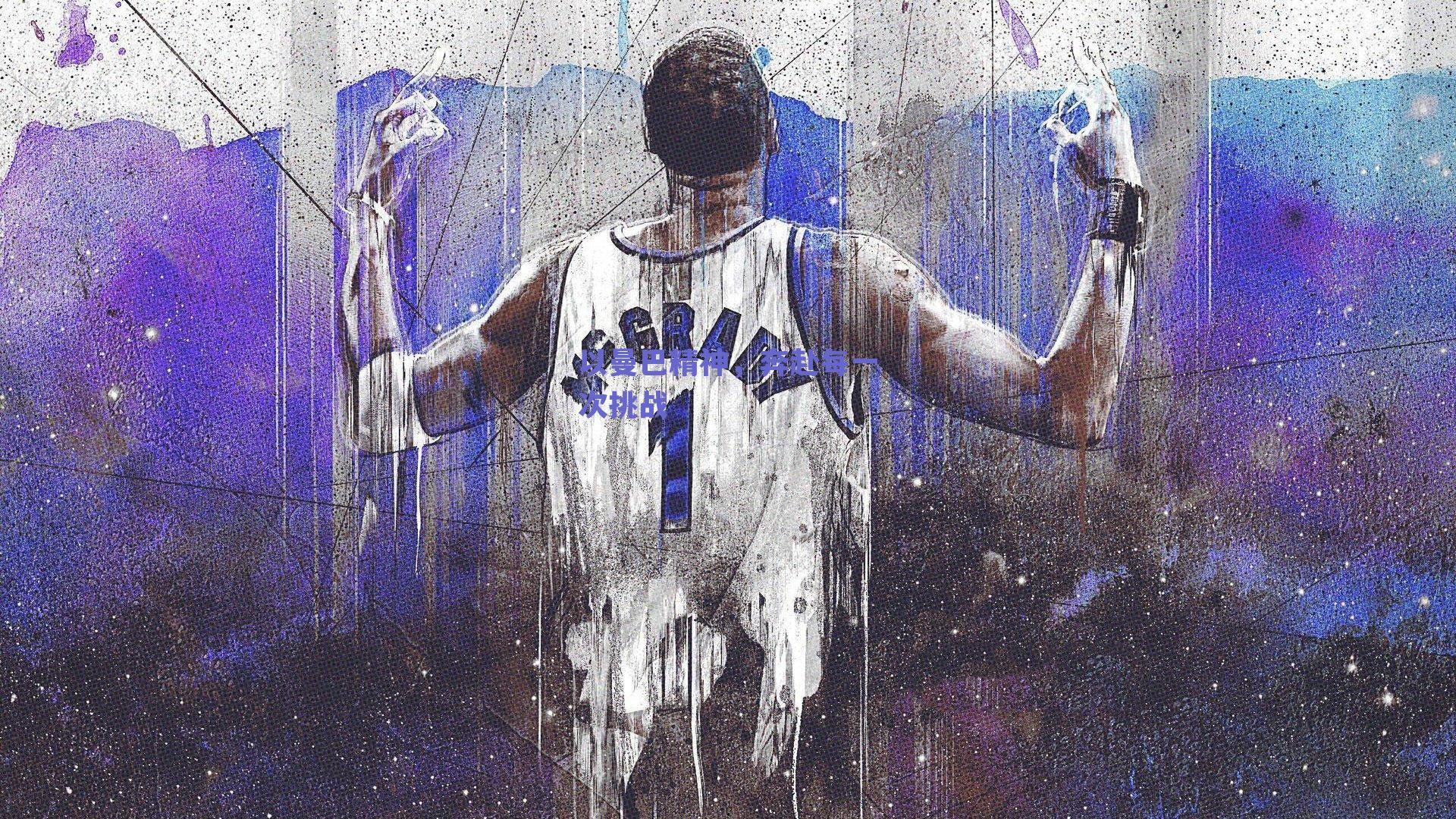

以曼巴精神为炬,运动员跨越极限奔赴每一次挑战

**

在体育世界的广袤星空中,有一种力量如暗夜中的灯塔,指引着无数运动员冲破迷雾、直面艰险,它并非与生俱来的天赋,亦非奖杯堆砌的荣耀,而是一种深植于灵魂的信念——以曼巴精神为名,奔赴每一次挑战,这种精神早已超越单一运动的界限,成为全球体坛共同的语言,激励着赛场内外的追梦者用汗水书写传奇。

曼巴精神的精髓,在于对卓越的执着追求与对困境的无畏直面,它源自篮球场,却从未囿于一方球场,在2025年的世界田径锦标赛上,短跑新星艾丽莎·托马斯的故事便是这一精神的生动注脚,年仅23岁的她,在百米决赛前遭遇左腿韧带撕裂的打击,医生断言她需至少休养半年,但托马斯却在术后第三天便拄着拐杖重返训练场。“曼巴精神教会我,挑战不是终点,而是蜕变的起点,”她在采访中坦言,“每一天,我都在与疼痛赛跑,但内心的火焰从未熄灭。”通过科技辅助的个性化康复计划与心理韧性训练,托马斯不仅提前五个月回归赛道,更在决赛中以0.01秒的优势刷新个人最佳成绩,她的胜利不仅是速度的胜利,更是意志的凯歌——正如她所说:“真正的对手从来不是跑道上的其他人,而是那个试图放弃的自己。”

这种以坚韧为底色的挑战哲学,同样在集体项目中熠熠生辉,欧洲足球联赛的卫冕冠军“风暴队”,在本赛季初因主力球员伤病潮陷入连败泥潭,当外界质疑声四起时,队长卡洛斯·门迪扎在更衣室悬挂起印有“曼巴精神”的旗帜,带领全队从战术复盘到体能强化,逐项攻克短板,他们引入人工智能实时分析系统,针对每位对手的动态弱点制定破局策略,并将“每日进步1%”设为团队信条,门迪扎表示:“曼巴精神不是孤军奋战,而是让每个人成为彼此的后盾,我们奔赴的不仅是比赛的胜负,更是对平庸的拒绝。”风暴队以一波连胜锁定季后赛席位,其逆转历程被媒体誉为“2025年最燃体育叙事”。

曼巴精神的内涵,在当代体育科技的浪潮中亦被赋予新的维度,过去,运动员常依赖直觉与经验应对挑战;大数据、生物力学传感器与虚拟现实训练已成为标准配置,美国游泳队利用3D动作捕捉技术,实时纠正队员泳姿的微观偏差,将曼巴精神倡导的“细节决定成败”理念落实到毫米级优化,教练组开发出一套“挑战积分系统”,运动员每次突破生理极限或心理阈值均可累积分数,用于兑换个性化训练资源。“这不再是苦行僧式的自我折磨,”奥运金牌得主莉亚·陈解释道,“而是通过科学将挑战转化为可量化的成长阶梯,让每一次奔赴都有的放矢。”

曼巴精神的践行从未止步于竞技场,2025年,全球体育界正面临气候危机与赛程密集化的双重压力,极端天气导致多项户外赛事中断,运动员需在高温、雾霾等恶劣条件下维持巅峰状态,对此,国际体育联合会联合推出“绿色挑战计划”,号召运动员以曼巴精神为内核,投身环保倡议,网球名将索菲亚·科尔顿发起“碳中和大满贯”,通过植树抵消比赛旅行排放;F1车队研发低碳燃料技术,将赛道变为可持续能源实验室。“体育的终极挑战,是如何在守护地球的同时突破人类极限,”环境科学家阿米尔·汗指出,“曼巴精神正从个人信念升华为集体责任。”

年轻一代运动员对曼巴精神的诠释更显多元,在霹雳舞首登奥运舞台的2025年,17岁选手贾马尔·赖斯将街头文化的自由表达与曼巴的纪律性融合,创造出“韧性舞蹈哲学”,他的训练日记中写道:“每一次旋转不仅是动作,更是对偏见的挑战。”这种创新印证了曼巴精神的本质——它并非刻板的教条,而是鼓励个体在尊重核心价值的前提下,找到属于自己的奔赴之路。

从孤身突破伤病的田径选手,到协同作战的足球队;从科技赋能的高效训练,到应对时代课题的生态行动,曼巴精神已化为体育文明的基因片段,它提醒我们:真正的伟大不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后如何起身;不在于避开风暴,而在于学会在风雨中舞蹈,当每一次挑战被视为淬炼的熔炉,当每一次奔赴被注入使命的重量,体育便超越了竞争的狭隘边界,成为人类向更高处攀登的永恒象征。

正如一位体育哲学家所言:“曼巴精神是点燃平凡的火种,让每个敢于直视深渊的灵魂,都能在黑暗中凿出光来。”未来的体育史必将铭记:那些以信念为舟、以坚韧为桨的航行者,如何在浪潮翻涌中,永远向前,永不停歇。