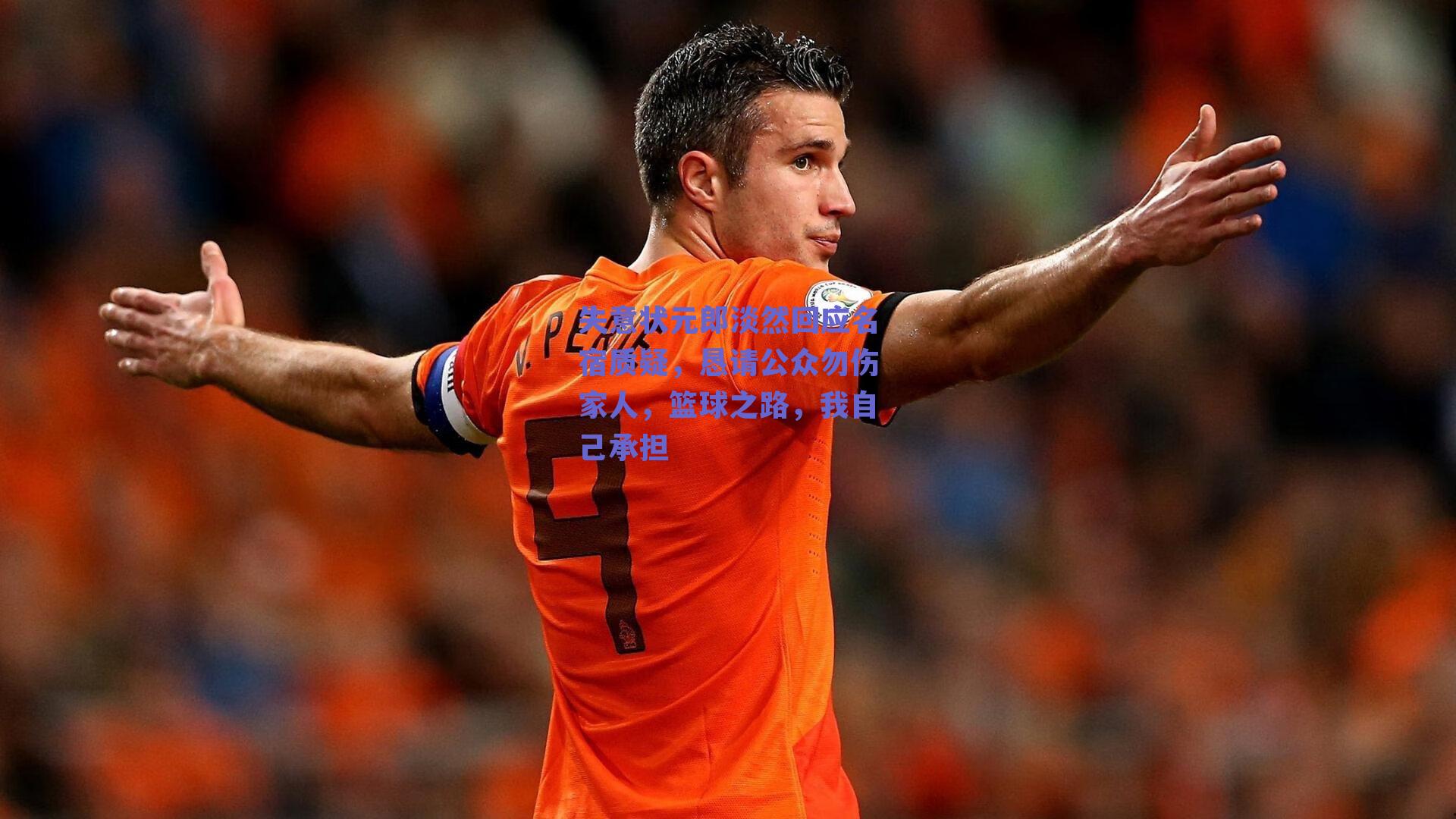

从巅峰到谷底:状元郎的挣扎与蜕变

2022年,张泽宇以场均25.6分、11.2篮板的大学数据横扫NCAA联赛,被国内媒体称为“下一个移动长城”,然而加入职业联赛后,他的发展并未如预期般顺利,首个赛季因膝伤反复仅出战32场,次年又因球队战术调整沦为替补,本赛季,他虽逐渐找回状态,但场均12.3分的数据与“状元”头衔相去甚远,质疑声如潮水般涌来。

上周末,篮球名宿李剑锋在一档访谈节目中直言:“某些年轻球员被过度追捧,却连基本防守意识都没有,状元不是免死金牌,再这样下去只能被联赛淘汰。”尽管未点名,但网友普遍认为矛头指向张泽宇,相关话题迅速登上热搜,部分激进球迷甚至涌入其社交媒体,攻击其母亲“教子无方”“靠儿子博取流量”。

回应风波:冷静与温情并存

面对舆论发酵,张泽宇于昨日深夜发布千字长文,他首先坦然接受批评:“感谢李指导的鞭策,我会用训练场上的汗水回应所有声音。”文中,他细数自己从重伤到复出的心路历程,承认“曾因压力濒临崩溃”,但强调“篮球是热爱,而非包袱”。

当话题转向家人时,他的笔触陡然沉重:“我的母亲是普通教师,她教会我正直与坚韧,却因我的职业无端受辱,请所有批评集中在我身上,不要伤害我的家人。”这段呼吁迅速引发广泛共鸣,多名球员及媒体人转发声援,网友“晴空万里”评论道:“体育竞技不该变成人身攻击的战场。”

名宿批评背后的行业反思

李剑锋的批评并非孤例,近年来,随着国内职业联赛商业化加速,年轻球员的成长环境备受关注,前国手教练王建国(化名)分析:“状元标签是一把双刃剑,媒体和球迷既要给予耐心,也要警惕‘造神文化’的反噬。”数据显示,近十年8名状元中,仅3人入选过全明星阵容,多数人因伤病或心理问题未能达到预期。

体育评论员周琳(化名)指出:“名宿的严厉评价本质是恨铁不成钢,但公众需分清专业批评与网络暴力的界限,张泽宇的回应展现了新一代运动员的成熟——他们开始用理性对抗喧嚣。”

保护家人:球员的底线与软肋

张泽宇并非首个因家人被卷入舆论漩涡的运动员,2023年,足球运动员刘奕然(化名)因比赛失误导致妻子遭网友诅咒;同年,女排选手吴梦辰(化名)因退役决定被质疑“受家庭操控”,心理专家陈明(化名)表示:“运动员长期处于高压环境,亲属往往成为情绪宣泄的替罪羊,这种转移性攻击可能引发严重心理问题。”

值得欣慰的是,联盟近年已加强球员心理健康支持,2024年推出的《职业运动员权益保障指南》明确规定:“俱乐部需为球员及直系亲属提供法律与心理援助。”张泽宇的公开呼吁,或许将推动更多保护措施的落地。

未来之路:破茧成蝶或泯然众人?

尽管风波未平,张泽宇的训练并未停滞,其教练组透露,他近日加练了三分投射与防守移动,目标在下赛季重回首发,球队总经理赵峰(化名)公开表态:“我们相信泽宇的潜力,职业体育需要时间沉淀。”

对于未来,张泽宇在文末写道:“篮球教给我的第一课是接受失败,最后一课是重新站起,无论终点何在,我不会辜负每一寸球场。”这段独白,或许正是新一代运动员在名利与初心之间的艰难平衡。

当星光黯淡时,真正的勇气在于直面平凡,张泽宇的故事超越了胜负,揭示了一个更深刻的命题:如何在喧嚣中守护所爱,如何在批判中坚守本心,他的篮球之路仍在延续,而这场关于尊重与成长的对话,才刚刚开始。